ついこの間レーザーポインタを作ったが、レーザーのモジュールが大きすぎることと、秋月のレーザーモジュールの出力が小さすぎて、イマイチであった。

レーザーの光が弱すぎて、実際に使うとプロジェクターの光に負けてしまうのだ。

また、モジュールが大きいので懐中電灯の電池ボックスがしっかり閉まらない。

もう一度完全版を作るために、もう一度作り直した。

まず、高出力、小型のレーザーモジュールである。

Amazonで良さそげなものが見つかった。

2個で¥233円。送料込みで¥496円であり、1個あたりであれば秋月のレーザーモジュールより安い。

また、サイズも小さめでよさそうである。

(購入したのが、2018年10月3日。ただし、10月28日現在売り切れとなってしまった。)

購入したレーザーモジュールは、電池で3Vをかけながら、レンズを回してあらかじめ焦点の調整をしておくと良い。

取り付けたあとでは、調整がちょっと面倒となる。

レーザーポインタを入れるのは、前と同じLEDライト。

100均で唯一単三電池一本で動作するLEDライトである。

中で昇圧しているので、単三電池一本で済んでいる。通常単四電池3本のLEDライトが多い。

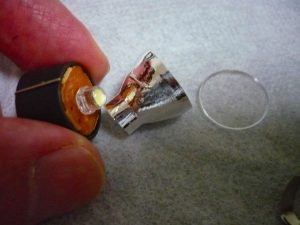

まずは、電池を入れるときと同様に開けてみる。

LEDは金属のリングで止められているので、何か尖ったものでひっかけて、そのリングをはずす。

あとで、戻すが見えないところなので、多少変形してもOK。

あとは、ライトのレンズ側から押し出せば、部品がすべて出る。

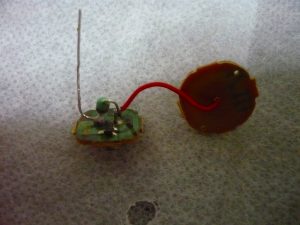

昇圧回路とLEDが入っているモジュールはこれ。

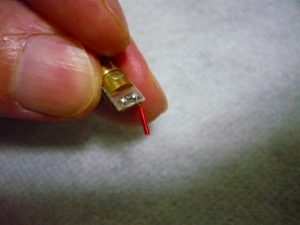

飛び出している針金をまっすぐにして、モジュールを取り出す

部品は以下のようになっていて、丸い基盤からはプラスの電圧が、針金からはマイナスの電圧がかかる。

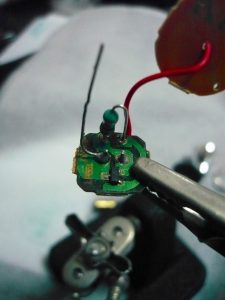

裏面をはんだごてで温めて、はんだ吸い取り器でLEDのはんだを吸い取ってしまう。

針金はハンドをとると外れてしまうが、後で使うので取っておくこと。

また、針金がついていた方を覚えておくこと。こちらがマイナスになる。

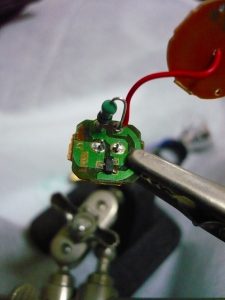

購入したレーザーモジュールの長い配線を切って、5mm程度残した。

ここで、ビニールの被覆をとる前に赤と黒のどちらの色だったかは、記録しておくこと。

LEDの代わりにレーザーモジュールをはんだ付け。

電源のプラスとマイナスに注意。

針金が伸びている方が、マイナスである。

レーザーポインタとなったので、内部の反射鏡はほとんど役立たずだが、捨てるのもなんなのでドリルで口径を広げて、そのまま搭載した。

これでようやくレーザーの搭載モジュール完成。

前の秋月のモジュールと比べると、今回のレーザーポインタ(右側)の方が非常に明るい。

かかったコストは、\496(レーザー)+108円(懐中電灯)。

1つ当たりに計算しなおして、\296+\108=\356

レーザーモジュールは2つ入りだったので、結局2つも作ってしまった。